今年から行くようになった「構造塾」

先生は佐藤さんと言って、全国で構造の大切さを教えています。

その佐藤先生が悪い例としてあげていたのが「耐震等級3相当」という言葉の使い方です。

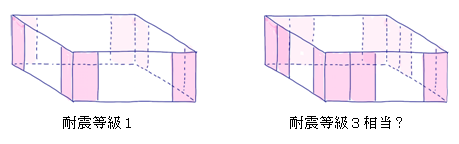

「耐震等級3」とは、法律上最低限とされている「耐震等級1」よりも1.5倍の強度があると言われています。

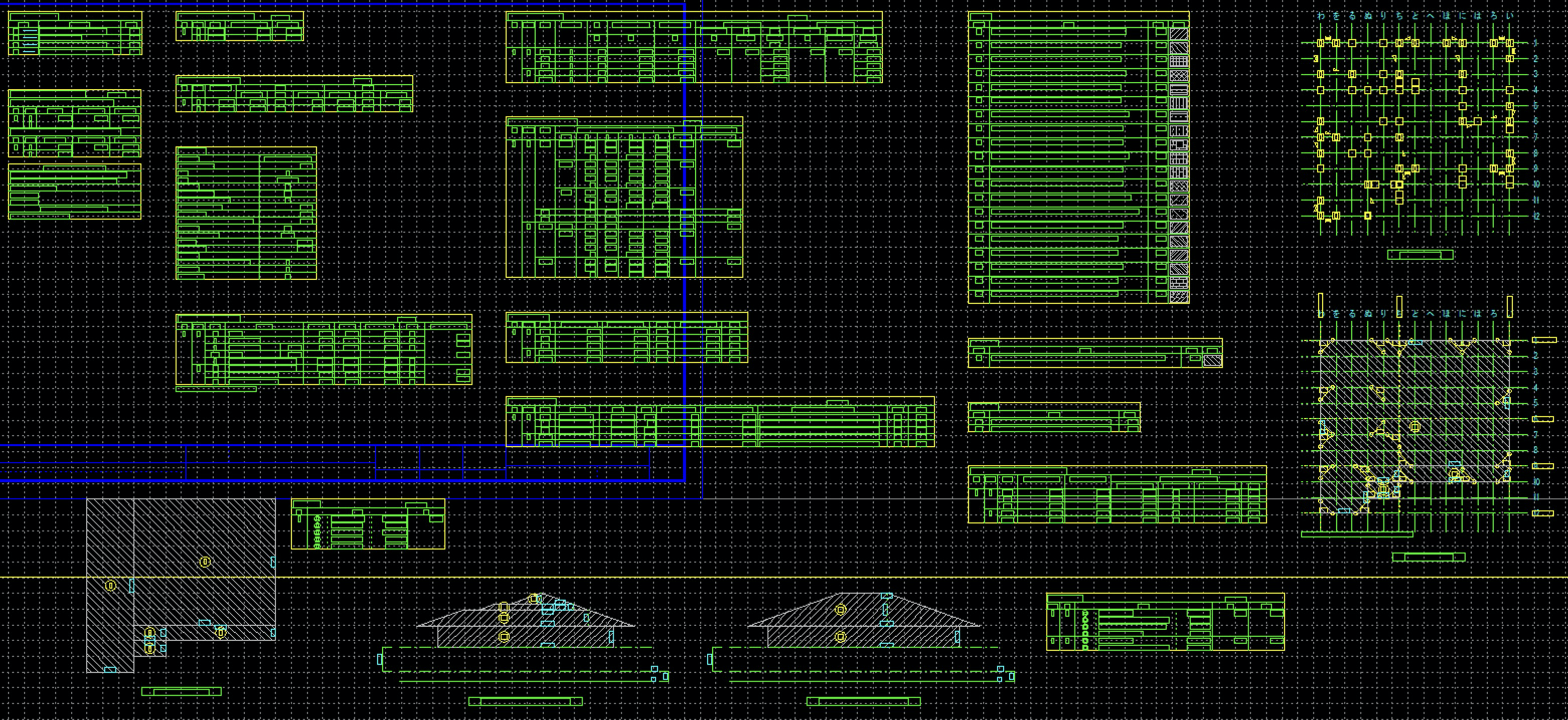

そこで、家を強くするための耐力壁(絵のピンクの部分)を1.5倍にして「耐震等級3相当」と言っている住宅会社が結構あるらしいのです。

佐藤先生は「これだけで『耐震等級3相当』というのは言い過ぎだ!」と言っています。

というのも、耐震等級3にするためには、大切な2つの計算が必要なためだからなのです。

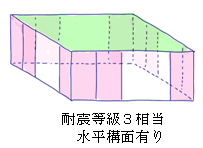

①「水平構面」の強度を出す

耐震等級1の考えでは壁しか考えていません。

しかし、それよりも強くするには、箱型にする必要があります。

そこで加えられたのが「水平構面」で図の緑色の部分です。

例えば、ダンボール箱を組み立てる時、蓋を閉めると急に箱が強くなりますよね。あの原理です。

最近は24mmの合板を床に貼りガッチリと固めているので、それで十分と思ってしまっている住宅会社が多いようです。

ところが、計算すると上手くいっていない事がわかります。

特に屋根の部分は注意が必要です。

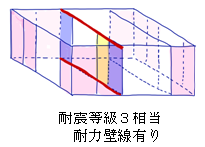

②耐力壁の位置を決める「耐力壁線」

家の強度は耐力壁(ピンクと紫色の壁)の並べ方で違ってきます。

そこで重要なのが「耐力壁線」です。

強い壁をある程度並べてあげて強い壁のラインを作ります。

外壁側に置くのも大切なのですが、耐力壁線を作ると、より強い家にすることができます。

この「水平構面」と「耐力壁線」の2つを上手に組み合わせて箱を作ることが大切なのです。

エスホームの家は全て私が構造計算をしていますが、この2点についても検討しています。

+α ―「耐震等級」とは?―

耐震等級とは「1」「2」「3」と3つあります。

「1」は建築基準法を基にしているので、法律上最低限と思ってください。

「2」は「1」の1.25倍の強度があると言われています。

「3」が「1」の1.5倍の強度を目指しています。

最近は「耐震等級3」が注目されています。

と言うのも、熊本地震の際に、耐震等級3の家は被害が少なかったためです。

「では、全部の家を耐震等級3にすれば良いじゃ無いか!」と思われるかもしれませんが、強くするだけ費用もかかってしまいますし、全てに必要かと言う疑問も湧きます。

そこで、全部までは適応させないまでも耐震等級3に近い構造をつくるようになりました。それが「耐震等級3相当」なのですが、会社によって考え方が違いますので注意が必要なのです。

コメント